行事報告

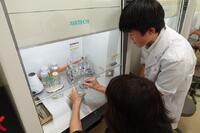

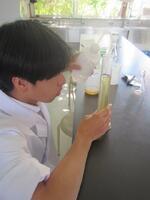

ライアン試験管を使ったヒラタケ菌糸の伸長実験(グリーンサイエンス科2年)

グリーンサイエンス科2年生の総合実習にて、ライアン試験管を使ったヒラタケ菌糸の伸長実験を行いました。生徒自らがヒラタケから組織を取り出しシャーレで培養した菌糸を使用し、コルクボーラーを使って培養した菌糸を取り出し、試験管に接種する実験を行いました。今後どの様に菌糸が伸びていくか観察していく予定です。

①培養したヒラタケ菌糸 ②コルクボーラーで菌糸を取り出す ③試験管に接種

④集中して取り組む生徒の様子 ⑤接種後の試験管

高校総体結果 レスリング部 関東大会出場へ

5月10日から行われた高校総体にレスリング部が出場し、個人対抗戦に参加した生物生産科3年小山君、グリーンサイエンス科2年川島君・星野君が階級1位に入賞し、6月1日から山梨県で行われる関東大会への出場権を獲得しました。また、その他階級で入賞した他3名の選手も関東大会へ出場が決まりました。

授業の様子:カーネーションの出荷作業(生物生産科)

5月7日(火)生物生産科2年の草花の授業で「カーネーションの出荷準備」を行いました。今週末の「母の日」に向け、生徒は一つ一つの鉢の状態を確認しながら丁寧にラッピングを行い、大泉町や千代田町・太田市などに計600個に及ぶカーネーションの出荷作業を実施しました。

①出荷前のカーネーション ②枯れた花摘みを行う生徒 ③大泉高校独自のPOP

④ラッピングを行う生徒 ⑤数を確認しながら出荷準備

高校総体壮行会

5月2日(木)高校総体壮行会が行われました。各部長から大会の日程や目標について発表され、全校生徒で選手達の活躍を応援しました。

大泉高校から出場する部活は以下の通りです。

バスケ部男女 テニス部男女 卓球部男女 レスリング部男女 バドミントン部男女

バレー部女子 弓道部男女 山岳部

※尚大会日程や組み合わせにつきましては、「群馬県高等学校体育連盟」HPよりご覧下さい。

①高校総体に出場する各部の選手 ②決意表明する男子バスケ部員

③卓球部員 ④バドミントン部員

⑤レスリング部員 ⑥会場を後にする選手団

農業クラブ総会・生徒総会

5月1日に農業クラブ総会、2日に生徒総会が行われました。農業クラブ総会では生物生産科・グリーンサイエンス科・食品科学科の農業科生徒を対象に行われ、校内行事・県連、関東、全国の行事について実施報告、また来年度の計画について提案され、全て可決されました。

生徒総会では生徒会則の変更や文芸部の廃部について生徒会本部より提案され、賛成多数により可決されました。また、報告事項として昨年度末に行われた生徒会アンケートンの結果報告が行われ、生徒の意見を元に先生方との協議の結果が伝えられました。

①農ク総会 議長選出 ②真剣に議題を聞く生徒 ③挨拶をした生徒会長

泉農フェアが開催されました

ゴールデンウィークの始まりである4月27日(土)、本校にて春の泉農フェアが開催されました。今回もキュウリやナスなどの夏野菜苗やカーネーション・マリーゴールドなどの鉢花が販売され、1,300人を超える多くのお客様に来場していただきました。今回は、各科の体験コーナーも充実し、マドレーヌ作りや多肉植物の寄せ植え体験、ハーバリウム作り、バイオ体験など、普段授業で行っている内容を皆さんにも体験していただきました。また、秋にも泉農フェアの開催予定ですので、皆さんのお越しをお待ちしています。

①販売前の鉢花 ②苗会場は大盛況 ③生徒達が会計も行った

④大盛況の販売会場 ⑤苗の説明をする生徒 ⑥ハーバリウム作り体験

⑦多肉植物寄せ植え体験 ⑧キノコストラップ作り ⑨本格的な施設でバイオ体験

⑩マドレーヌ作り体験 ⑪キクラゲや乾物販売 ⑫品物と会計を確認

⑬毎回大人気のプリン販売 ⑭パネル展示も行われた ⑮入場待ちの来場者

情報モラル講習会

4月24日(水)、全校生徒を対象とした情報モラル講習会が行われました。講師として大泉警察署生活安全課の海老沢氏をお招きし、SNSの適切な使用方法や自分たちが被害者・加害者になってしまう具体的な事例について説明をしていただきました。

①動画を見る生徒 ②SNSの危険性について語る海老沢氏

開校記念式典

4月15日(月)本校にて開校記念式典が行われました。また、記念講演として本校卒業生でありJA邑楽館林農業協同組合長の阿部裕幸さんより「翔け!大泉高校生~君たちに伝える7つの言葉」と題しまして講演をいただき、私たちが今後社会に羽ばたく時に重要となる心構えや、今自分たちが出来ることについて心に響くお話しそしていただきました。

①校長祝辞 ②松本同窓会長挨拶 ③阿部氏より記念講演

④生徒に7つの言葉を伝えた ⑤生徒会長よりお礼の言葉 ⑥全校生徒での校歌斉唱

部活動紹介

1年生対象の部活動紹介が行われました。中学校とは異なり、弓道部やレスリング部、演劇部など目新しい部活動もあり、1年生にはぜひ大泉高校の部活動でも活躍して欲しいです。

①弓道部の実演 ②バスケットボール部の実演 ③バドミントン部の実演

④卓球部の実演 ⑤レスリング部の実演 ⑥演劇部は寸劇を披露

令和6年度入学式

4月9日(火)、令和6年度入学式が行われました。新入生161名が入学を許可され、大泉高校の新たな一員になりました。一日でも早く大泉学校に慣れ、活躍してくれることを期待しています。

①式に臨む新入生 ②担任より呼名される生徒 ③入学許可を受ける

④新入生代表挨拶 ⑤初めてのホームルーム

令和6年度1学期始業式

4月8日(月)令和6年度1学期始業式が行われました。また、着任式も行われ、新たに7名の先生方が本校の職員に加わりました。

①校長訓話 ②式に参加する生徒 ③赴任された先生方の挨拶

第111回卒業証書授与式

3月1日(金)、本校において第111回卒業証書授与式を挙行しました。4年ぶりとなる全校生徒及び保護者同席での開催となり、卒業生145名が大泉高校を巣立っていきました。卒業生のさらなる活躍期待しています。

①最後の呼名をする担任 ②生物生産科の代表生徒 ③送辞(在校生代表)

④答辞(卒業生代表) ⑤会場を彩る花々 ⑥保護者前を退場する卒業生

⑦清々しい表情の卒業生 ⑧教室にて最後のHR ⑨担任より卒業証書を手渡す

⑩最後の授業をする担任 ⑪クラスの仲間と撮る最後の集合写真

グリーンサイエンス科 味噌の仕込み

グリーンサイエンス科1年生の「食品微生物」の授業において、味噌の仕込みを行いました。この1年間で、微生物の種類や特徴について学習し、1年間の総仕上げとして、グループに分かれて仕込みを行いました。地元産の大豆を使用し、大豆潰しや麹との混合、樽詰めを全て手作業で行いました。味噌の完成までには半年~1年かかります。生徒達はどんな味になるか今から楽しみにしている様子でした。

①一晩浸水した大豆 ②使用した「みやこ麹」 ③塩と麹を混ぜて「塩切り麹」を作る

④大豆を潰す ⑤大豆と塩切り麹を混ぜる ⑥空気を抜きながら樽に詰め込む

生物生産科ガーデニングコース3年生 今年度の卒業制作作品

生物生産科ガーデニングコース3学年では二年間に及ぶ造園学習の成果発表として、2人一組のチームに分かれて「卒業制作」を施工しました。校内のデッドスペースを活用し。調べ学習から始まり、デザインの立案、決められた予算内での資材や植栽の選定、木材の加工や施工に至るまでを約3ヶ月間かけて完成させました。

①施工前の様子(デッドスペース) ②チームA 『とある家の庭』

③チームB 『What do you think?』 ④チームC 『橋を基調とした和風庭園』

⑤チームD 『Bambooを基調とした和風庭園』 ⑥チームE 『夢を叶えるビオラ畑』

予餞会(3年生を送る会)を実施しました

2月9日(金)体育館にて予餞会が行われました。今年は4年ぶりとなる全校生徒での実施となり、15団体におよぶ様々な企画は、卒業生はもちろん在校生も大いに盛り上がりました。

①会場全体の様子 ②生徒会企画クイズ大会 ③解答を考える3年生代表者

④コントを披露する在校生 ⑤バレーボール部員のダンス ⑥バンドも大盛り上がり

⑦3年の担任団も出場? ⑧真剣に観る生徒 ⑨バスケットボール部員のダンス

大泉高校に「GENERATIONS高校TV」がやってきました!

令和6年1月に本校で撮影が行われた「GENERATIONS高校TV」が、インターネット配信サービスのAbemaTVにて公開されます。ぜひご覧ください。

〇無料配信開始 令和6年2月24日(土)21時より

〇配信動画URL https://abe.ma/3uzqyAs

「GENE高はABEMAで毎週土曜よる9時から配信中!」

生物生産科ガーデニングコース課題研究成果⑥

生物生産科ガーデニングコースでは今年度から2学年でも科目「課題研究」の授業が始まりました。科目「課題研究」は調査、計画、実行、検討、再挑戦を繰り返し、課題解決に向けた考え方と実践力を身につけるための授業です。2学年の生徒は「地域貢献」と「景観美化」をメインテーマに、大泉町いずみ緑道公園の植栽活動や校内のデッドスペースや老朽化した場所を選定して、いくつかのチームに分かれて協力しながら課題解決の方法を学んでいます。

①計画を立てチームで協力 ②地域の公園に1万鉢の花を植栽 ③学んだ技術で校内美化を目指す

生物生産科ガーデニングコース課題研究成果⑤

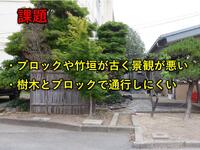

生物生産科ガーデニングコースが使用している造園実習室前には過去、授業で生徒達が施工した庭園があります。現在はブロックが崩れ、竹垣が古くなり、植栽も通行の妨げになっています。そこで科目「課題研究」において、この庭園を施工し直し、より活用性の高いウッドデッキとウッドフェンスを施工して、通路もインターロッキングブロックで舗装しました。フラワー装飾やLEDライトの施工も行い、実用性の向上や通路拡大と安全性の確保、景観美化を実現することができました。

①過去の作品が問題となっていた ②様々な施工アイデアを考案 ③改善されてデザイン性も向上

生物生産科ガーデニングコース課題研究成果④

生物生産科ガーデニングコースでは授業の一環として校内の整備・美化にも取り組んでいます。今年度は科目「課題研究」において、デッドスペースを活用したウッドウォールの施工を行いました。元々花壇として活用していた場所に今後ウッドデッキを作成して景観の向上を図る計画です。今年度はウッドウォールを施工したことによって老朽化した旧豚舎を隠し景観の美化を図ることができました。来年度以降はウッドデッキを施工して、より実用性の高いものに改善する予定です。

①施工前の花壇 ②ポイントを確認しながら施工 ③完成したウッドウォール

生物生産科ガーデニングコース課題研究成果③

生物生産科ガーデニングコースでは校内における整備必要箇所の改善にも取り組んでいます。今年度は科目「課題研究」において、デッドスペースを活用したレイズベッドの施工を行いました。数十年前の先輩達が施工した橋や使われていない花壇を解体し、広く使用できるスペースに改善。一昨年前に先輩方が施工したものと全く同じものを再現し、合計2基のレイズベッドができあがりました。昨年の施工課題を参考にして施工作業を効率化、より活用性の高い形に作り替えることができました。

①活用しにくいデッドスペース ② ポイントを明確にして効率化 ③完成したレイズベッド

生物生産科ガーデニングコース課題研究成果②

生物生産科ガーデニングコースの3年生が科目「課題研究」においてデッドスペースを活用した駐車場の施工を行いました。雑草が生い茂り、砂利や瓦礫で掘削しづらい状態のデッドスペースを整備、校内の課題である駐車スペースの確保を目的に3台分の駐車場を施工しました。地盤の高さ合わせなど難しい点も多々ありましたが、廃棄される予定のインターロッキングブロックや生活排水などを処理する際に発生する焼却灰を再利用することにより約11万円のコストダウンを実現しました。

①荒れたデッドスペース ②施工途中、様々な課題が発生 ③3台分の駐車スペースを確保

生物生産科ガーデニングコース課題研究成果①

生物生産科ガーデニングコースの科目「課題研究」において、木材で作った六角ポットを使用したクリスマス用商品の開発や、コンクリートポットに多肉植物を植栽した新商品の開発を行いました。11月末のイベントで販売することを目標に、クリスマス商戦にあわせた商品レイアウトや販売ポップを検討、商品の売れ行きを数値化して市場調査にも挑戦しました。計画から販売までの一連の準備を計画的に実施し、イベントでは販売予定数よりも多くの商品をお客様にご提供させていただくことができました。

①開発したクリスマス用商品 ②市場調査の実施 ③新商品の調査

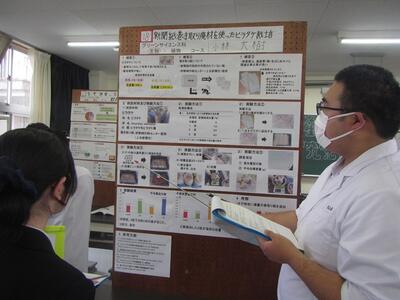

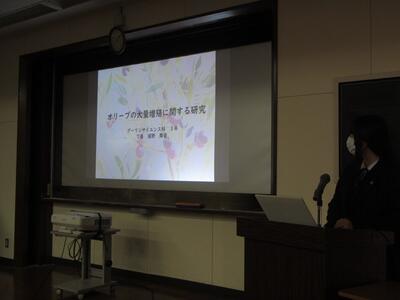

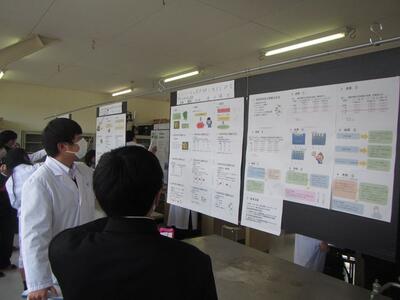

グリーンサイエンス科3年 課題研究発表会

2月2日(金)、グリーンサイエンス科3年生の課題研究発表会が行われました。各自が2年次よりテーマを設定し、1年間かけて取り組んだ学習の成果を保護者や同科1・2年生を対象に発表を行いました。3年生にとっては3年間の学習の集大成であり、人前で自分の意見を発表するとても良い機会となりました。また下級生にとっても、今後の課題研究のテーマ設定や研究の進め方について学べる良い機会となりました。

①発表会場 ②生物応用コースの発表の様子 ③後輩に説明をする生徒

④植物バイオコースの発表の様子 ⑤専門的な語句も分かりやすく説明 ⑥パワーポイントでの発表

⑦発表を真剣に聴く下級生 ⑧発表部門優秀賞の生徒 ⑨ファイル部門優秀賞の生徒

グリーンサイエンス科3年 七味唐辛子の調合

グリーンサイエンス科3年生の授業「農産物加工」の実習にて、七味唐辛子の調合を行いました。今回は学校で4月から栽培した金ゴマ・黒ゴマ・唐辛子・ミカンの皮・山椒と市販の生姜・青のり・ケシの実・麻の実を用意し、生徒各自が調合し七味唐辛子を作成しました。各自が、ラベルのデザインも考え思い思いの商品を作ることができました。

①収穫後の唐辛子 ②乾燥したミカンの皮 ③収穫したゴマ

④9種類の材料 ⑤調合に悩む生徒 ⑥各自で調合

⑦調合後の様子 ⑧出来上がった製品

グリーンサイエンス科2年 大根の加工

グリーンサイエンス科2年生の授業「地域資源活用」にて、大根の加工品としてたくあんの製造を行いました。11月末に収穫した理想大根と青首大根を干し、年末に漬け込みました。今回はつけ込みから3週間ほど経過した樽から取り出しを行い、パッケージのラベルデザインを考え袋詰めまで行いました。

①樽から取り出しの様子 ②取り出したたくあん

③真空にパッキング ④出来上がった製品

3学期始業式

1月9日(火)、3学期の始業式が行われました。また、日本学校農業クラブ全国大会で優秀賞を受賞した植物バイオ研究部の同窓会表彰と、関東大会に出場するレスリング部の壮行会も行われました。

①始業式の様子 ②校長訓話

③同窓会表彰 ④レスリング部関東大会出場壮行会

食品科学科3年 クリスマスケーキ製造

12月21日(木)、食品科学科3年生が食品開発実践の授業でクリスマスケーキの製造を行いました。

社会人講師をお招きし、皆真剣に説明を聞いたり、積極的に質問をしていました。

教わったことを活かし、それぞれのセンスが光る素晴らしいクリスマスケーキが完成しました。

食品科学科2年 食肉学校見学および食パン製造実習

12月13日(水)、19日(火)、食品科学科の2年生を対象に、全国食肉学校(佐波郡玉村町)の見学を行いました。クラスを前半・後半に分け、13日は前半の生徒が見学に行き、後半の生徒が食パン製造をおこない、19日は班を入れ替えて実施しました。見学では、枝肉から解体をする様子を見学し、ベーコンやウインナーなどの製造を体験し、出来上がったものを持ち帰りました。

食肉学校での様子

食パンの製造実習

食品科学科1年 そば打ち実習

12月11日(月)、科目「総合実習」において、食品科学科1年生がそば打ち実習を行いました。

去年と同様、社会人講師をお招きした形で行い、生徒たちも真剣に説明を聞いていました。

そばは授業では初めて打ったのですが、筋がいいとほめられる生徒も多く、いつもと違う雰囲気に緊張しながらも楽しんで取り組んでいました。

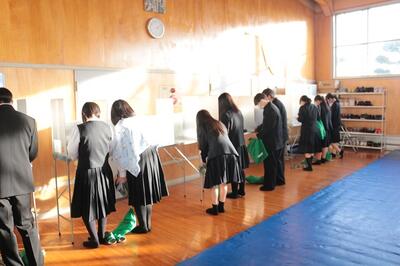

室内園芸装飾試験合格

今年度も生物生産科ガーデニングコースの生徒が国家検定「室内園芸装飾技能検定試験」を受験しました。試験は7月に行われ、当日は検定員の方が準備してくださった観葉植物や草花などを使って課題に取り組みました。全員が時間内で作業を終えることができ、実技試験は全員合格しました。先日、合格証が届き2年生7名、3年生2名の合格を確認することができました。

国家検定に挑む生徒 検定会場での作業の様子 今年度は9名が技能検定に合格

トレース技能検定

本校生物生産科ガーデニングコースでは、2学年の「造園計画」の授業において造園製図の学習を行っています。今年度も学習の成果を確認するために「トレース技能検定」に挑戦しました。夏休み明けから何度も繰り返し練習を行ったことで、全員合格することができました。

届いた合格証を手に集合写真 実技実習に取り組む生徒 集中して技能試験に取り組みました

生徒会本部役員・農業クラブ本部役員選挙を行いました

12月14日(木)、生徒会本部役員及び農業クラブ本部役員選挙を行いました。今年度は、3年ぶりとなる全校生徒が集まっての生徒会及び農業クラブ役員立候補者の演説会を行う事ができました。演説後は、大泉町選挙管理委員会の協力の元、実際の選挙で使用される記入台や投票箱を使用させていただき、投票を行いました。

①立ち合い演説会の様子 ②実際の記入台を使用し記入する3年生

③初めての記入台に緊張気味の1年生 ④投票箱に自分の一票を投じる生徒

秋の泉農フェアを開催しました!

11月23日(木・祝)、本校にて秋の泉農フェアを開催しました。当日は天候にも恵まれ、1,500人近くのお客様に来場していただきました。

このイベントは農業系学科の生徒の学習の成果を地域の方々に見てもらう機会となっています。生物生産科では秋野菜・鉢花の販売やリース作り体験、グリーンサイエンス科はキクラゲやサツマイモ・サンセベリアの販売とバイオ体験、食品科学科では味噌やプリンの販売のほかスポンジケーキ作り体験などを実施しました。

①校庭も満車に ②販売列に並ぶ来場者 ③生徒が生産・収穫した野菜

④ガーデニングコースの販売ブース ⑤賑わう鉢花販売会場 ⑥花の説明をする生徒

⑦ポインセチアの販売 ⑧シクラメンも大好評 ⑨精算対応する生徒

⑩サツマイモ・キクラゲも好評 ⑪バイオ体験する来場者 ⑫ドングリを使ったトトロ作り

⑬子供達が作ったトトロ ⑭リース体験の材料 ⑮リース作りに夢中になる来場者

⑯味噌やプリンも大好評 ⑰大人気のスポンジづくり体験 ⑱学校で収穫した栗の加工品

第19回大泉町世代間交流発表会 への生徒出場

11月3日(金)に大泉町公民館ホールで行われた「第19回大泉町世代間交流意見発表会」に、本校を代表して普通科2年の髙橋さんが出場しました。

①発表の様子。お題は「平和を築くために」 ②記念品授与時の様子

校内フードバンク支援活動 実施報告

10月23日(月)~27日(金)の1週間で「校内フードバンク支援活動」を実施しました。

JRC部員に加え、普通科の有志生徒合計17名で行いました。

①最終日には集めた食料品をカウントしました。 ②集まった食品はNPO法人「フードバンクおおいずみちよだ」

合計235品でした。 へ寄付しました。

キャッサバの収穫と、デンプンの抽出(グリーンサイエンス科)

グリーンサイエンス科では、近年邑楽町周辺で栽培が盛んなキャッサバの試験栽培を行っています。キャッサバはタピオカの原料になる穀物であり、今回は収穫後デンプン(タピオカ粉)の抽出を行いました。

①葉が付いたキャッサバ ②チェーンを使って引き抜く ③収穫したキャッサバ(根)

④洗浄後、根を切断 ⑤皮を剥いて細粒化 ⑥ミキサーにかけてデンプンを抽出

日本遺産フェスティバルへの参加(植物バイオ研究部・微生物バイオ研究部)

11月5日(日)東京たま未来メッセにて開催された日本遺産フェスティバルに、グリーンサイエンス科の植物バイオ研究部・微生物バイオ研究部が館林市教育員会の依頼を受けてブース出展を行いました。ブースでは、館林市茂林寺沼の葦(ヨシ)を活用したヨシストローの配布・体験、廃棄ヨシを活用して生産したキクラゲの展示を行いました。

①会場となった東京たま未来メッセ ②ヨシストローを体験する来場者

③保全活動の説明をする生徒 ④参加した生徒と館林市の職員

館林市教育委員会教育長への報告会(茂林寺沼環境保全活動報告)

11月1日(水)、本校にて館林市教育委員会教育長へ茂林寺沼環境保全活動の報告会を行いました。現在、グリーンサイエンス科の植物バイオ研究部・微生物バイオ研究部は館林市教育委員会文化振興課日本遺産推進係と協力し、館林市茂林寺沼周辺の環境保全活動を行っています。報告会では今までの活動報告と東京で行われる「日本遺産フェスティバル」への協力依頼を受諾しました。

①活動報告をする部員 ②教育長と活動を行っている両研究部員

音楽教室実施

11月8日(水)、洋泉興業大泉町文化むらにて、本校の音楽教室が実施されました。今回は、群馬交響楽団による公演で、モーツアルトや歌劇「カルメン」の楽曲が演奏されました。また、バリトン歌手の池内響さんが登場し、生徒は本物のオーケストラとオペラを堪能することができました。

①演奏が始まり聞き入っていしまう生徒達 ②会場全体の様子 ③バリトン歌手池内響さんの歌唱

造園技能講習会開催

本校生物生産科ガーデニングコースでは2学年の秋口から造園技能検定試験の国家資格取得を目指し、日々の実習において造園技能の向上を図っています。今年度も造園の専門家を3名お招きして造園技能講習会を実施しました。プロの親方達から造園技能作業の方法やポイント、道具の扱い方などについて詳しく教えてもらうことができました。生徒達は来年7月の試験に向けて今後も精進していきます。

大泉町「いずみ緑道公園」の花壇管理を行いました。

10月11日(水)2学年生物生産科の生徒が一日かけて大泉町「いずみ緑道公園」の大花壇に約5000鉢の黄色いビオラを植栽しました。今年度2回目の植栽活動であったため、生徒達は手慣れた手つきでスムーズに作業を進め、楽しみながら、無事全ての花を花壇に植えることができました。

食品科学科1年 農業と環境

10月30日(月)、1年生の科目「農業と環境」では、9月に播種をおこなったダイコンを収穫しました。

立派なダイコンを収穫することができ、生徒はとてもうれしそうでした。ダイコンの一部は干した後、12月にたくあん漬けの加工実習を行う予定です。

大泉町 産業フェスティバル出店

11月5日(日)、洋泉興業大泉町文化むらで実施された第27回産業フェスティバルに、本校の農業系3学科が出店しました。生物生産科はブロッコリーなどの野菜や寄せ植え、グリーンサイエンス科はキクラゲやサツマイモ、食品科学科はマドレーヌの販売を行いました。生徒たちは自分たちが生産・製造した商品をお客様に直接届けることができ、良い経験になりました。

①販売の準備をする生徒 ②シクラメンや寄せ植えも販売

③お客様に野菜の説明をする生徒 ④マドレーヌやキクラゲも好評

群馬クレインサンダーズスクール生とのサツマイモ収穫交流(グリーンサイエンス科)

10月28日(土)群馬クレインサンダーズのスクール生と保護者の方が来校し、本校にてサツマイモの収穫体験を行いました。今回収穫したサツマイモは、スクール生自ら本校の生徒と一緒に6月上旬に定植したもので、砂まみれになりがらも、大きな芋が土の中から出てくると歓声をあげ、袋いっぱいのサツマイモを収穫することができました。

今後も、大泉高校が地域の子供達の食育活動に少しでも寄与できれば嬉しく思います。

①生徒より説明を受ける子供たち ②自分たちが植えたサツマイモを収穫

③収穫できたサツマイモ ④自分たちが植えた芋を焼き芋に

グリーンサイエンス科1年生:総合実習

10月23日(月)グリーンサイエンス科1年生の総合実習で、GMY培地の作成を行いました。今回は2回目という事もあり、1人1人が各自で試薬を計量し、キノコの菌糸培養用のGMY培地を作成しました。

①試薬の計量 ②試薬の調整 ③100mLにメスアップ

④寒天の添加 ⑤作成したGMY培地 ⑥メス等実験器具の準備

松原幼稚園との芋掘り交流(グリーンサイエンス科)

10月19日(木)グリーンサイエンス科2年生が、松原幼稚園の園児(年中71名・年長68名)と一緒に、総合農場にてサツマイモ掘り交流を行いました。

たくさんのサツマイモを園児達と一緒に収穫することができ、本校生徒にとってもとても良い経験になりました。

①年中組さんとはじめの挨拶 ②サツマイモはあるかな~? ③いっぱい収穫出来ました

④高校生とイモ運ぶ園児 ⑤年長組さんと芋掘り ⑥年長組さんの分は年長さんが採りました

農産物加工(グリーンサイエンス科3年)ゴマの加工

10月19日(木)グリーンサイエンス科3年農産物加工(選択)の授業において、ゴマの加工を行いました。5月に播種を行い、夏場の管理を経て、9月中旬収穫を行いました。その後、乾燥、選別作業を行い、ゴマ団子を作製しました。

①夏場のゴマ ②収穫後の選別作業 ③ピンセットで細かいゴミ取り

④選別後の黒ごまと金ゴマ ⑤ゴマ団子を揚げる ⑥完成後のゴマ団子

体育祭実施

10月13日(金)、体育祭が開催されました。今年は、晴天に恵まれ、玉入れ・障害物競走・ムカデリレー・綱引き・長縄跳び等がクラス対抗戦で行われました。また、学年対抗リレーや、600mリレーなども行われ、出場選手はもちろん、クラスメイトを懸命に応援するなど、クラスが一致団結することができました。上位入賞クラスは以下の通りです。

1位:グリーンサイエンス科 3年

2位:グリーンサイエンス科 2年

3位:食品科学科 2年

①開会式 ②障害物リレー(ぐるぐるバッド) ③障害物リレー(2輪車)

④玉入れ ⑤600mリレー ⑦ムカデリレー

⑦学年対抗リレー ⑧綱引き ⑨閉会式

食品科学科1年生の実験・実習の紹介

10月2日(月)、食品科学科1年「総合実習」では3分野の実験実習が行われました。1学期で学んだ知識や技術をさらに活かして、食品製造Aでは「うどん製造」、食品製造Bでは「アイスクリーム製造」、食品化学では「酢酸の定量実験」を実施しました。

うどん製造

アイスクリーム製造

酢酸の定量実験

大泉町高校生ユネスコ意見発表会

10月10日(火)大泉町立北中学校で開催された「大泉町高校生ユネスコ意見発表会」に、本校から生徒2名(普通科2年 髙橋さん、食品製造科2年 桒原さん)が出場しました。

①代表生徒2名 ②発表時の様子 ③記念品授与