行事報告

進路ガイダンスが開催されました。

6月19日に3年生向けの進路ガイダンスが行われました。3年生は先日までコロナ禍の影響で家庭学習となり、思うように進路希望先について考えることができない状況でした。今回、各上級学校・事業所の担当者からいろいろなお話を聞きことができ、有意義なガイダンスとなりました。このガイダンスによって、夢へ一歩、大きく前進したのではないかと思います。引き続き生徒が進路実現できるようにサポートしていきます。

一斉登校再開のお知らせ

就学支援金の確認シート提出について(全員対象)

オンライン学校説明会を掲載いたしました。

8月4、6日に予定しておりました学校説明会が中止になってしまったことにつきまして、大泉高校で学校説明動画を制作いたしました。授業や学校の雰囲気なども分かりやすくなっていると思いますので、ぜひご覧ください。

大泉高校学校紹介動画

オンライン授業、始めました。

6月15日より、オンライン授業の試行を始めました。分散登校で登校していない学年を対象に1、2時間目をそれぞれ15分から30分程度の短い時間で実施しました。生徒の反応も良く、普段の授業のように行うことができました。これから懸念される新型コロナウイルスの第2波が来たときに備えて、いつでもオンライン授業ができるよう準備を進めて参ります。

6月15日(月)~19日(金)の対応について

6月15日~19日の授業について

授業再開

6月に入り、暑い日々が続く中、本校では6月9日から分散登校の形で授業が再開されました。登校時には、生徒玄関前での検温とアルコール消毒を行い、授業中はマスクの着用と換気、ソーシャルディスタンスを確保し、授業前後は手洗い・うがいを徹底しています。生徒も3ヶ月ぶりの授業を楽しそうに受けていました。

定期券の払戻・購入について

オンラインホームルーム

学校再開

大泉町役場へのマスク寄付

5月27日(水)にグリーンサイエンス科1年の生徒が手作りの100枚のマスクを作成し、大泉町役場に寄付しました。

生徒は「マスクが入手困難な今、お子さんやお年寄りなどの感染予防に役立ててほしい、という気持ちで作りました。」とコメントしていました。

新型コロナウイルスで人との「ふれあい」がためらわれるなかで、生徒の優しさにふれ、心温められる出来事でした。

本校の職員も、その生徒の優しさを応援できるよう、6月1日から始まる分散登校に向けて準備を進めて参ります。

新型コロナウィルス感染症にともなう家計の急変が懸念される方へ

群馬県教育委員会より、新型コロナウィルス感染症にともなう経済・雇用環境の悪化で修学継続が困難になる生徒にむけて、奨学金などの支援制度について改めて紹介するよう、指導がありました。現時点でご紹介できる対応は以下の通りです。

(1)授業料負担等への支援

(2)県教育文化事業団高等学校等奨学金制度(緊急採用、貸与)

(3)その他の奨学金制度(生活福祉支援金、等)

お心当たりの方は学級担任まで気兼ねなくご相談くださいますよう、お願いします。

本校における学校再開後の教育活動について

三者面談のお礼と学校再開の方向性について

本校図書館の一般開放について

本校におきましても上記の方針に基づき、令和2年度の図書館一般開放は行わないことになりましたので、ご了承ください。

なお来年度以降の実施については、ホームページ等でお知らせいたします。

3年生向けの奨学金について

三者面談について

先日、お願いいたしました三者面談の日程調整ですが、お忙しいところご協力いただき、ありがとうございました。下記の添付ファイルのとおり、日程が決まりましたので、ご確認ください。今回の資料について、以下のことについてご承知おきください。

① 個人情報保護の観点から日程表は出席番号で作成しています(出席番号を再度ご確認ください)。

② 来校の際は、生徒も保護者の方もマスクの着用の上、検温のご協力をお願いします。

なお、5月2日~6日は閉庁日になっています。何かありましたら、oizumi-master@edu-g.gsn.ed.jpまでご連絡ください。

1学年

生物生産科 グリーンサイエンス科 食品科学科 普通科

2学年

生物生産科 グリーンサイエンス科 食品科学科 普通科

3学年

生物生産科 グリーンサイエンス科 食品科学科 普通科

実施場所地図

三者面談場所地図

【重要】高校生対象の奨学金・資金貸付制度について

高校生対象の奨学金・資金貸付制度について以下に一覧を掲載しました(新入生には配付済み)。「①群馬県教育文化事業団高等学校等奨学金第一次募集(貸付金で、全額返還義務あり)」を希望される方は、〆切が早くて申し訳ありませんが、5月1日金曜日までに事務室(0276-62-3564)へご連絡ください。採用条件や提出書類について説明いたします。

奨学金・資金貸付制度について.pdf

三者面談の日程案について

三者面談の日程(案)

一斉休業の再延長とそれにともなう対応について

東日本大震災に関わる報告について

緊急事態宣言にともなう当面の対応について

- 第3回の事務連絡日は新型コロナウィルスの感染拡大予防の観点から中止します。家庭学習に関する課題や諸連絡については、緊急メールまたは本校HPにてお知らせしますので、ご確認ください。

- 生徒本人もしくは同居されるご家族がPCR検査を受けたり、濃厚接触者になってしまった場合、学校(電話;0276-62-3564、メール;oizumi-master@edu-g.gsn.ed.jp)もしくは学級担任の指定する携帯電話まで、できるだけ速やかにご連絡ください。

- 引き続き、不要不急の外出を控え、家庭学習および健康観察を継続してください(本校HPの「保健便り」も参照してください)。アルバイトなどは感染予防の観点から行わないようにしてください。

保健だより

保健だより(コロナウイルス感染症)4/16

第2回事務連絡日に関する諸連絡

4月15日に3年生、16日に2年生、17日に1年生の順で第2回の事務連絡日を実施します。登校に際し、次のことについて、ご協力ください。

い(登校できない場合は学校に連絡してください)。

② 生物生産科と食品科学科は8:20~8:55に、グリーンサイエンス科と普通科は9:50~10:25

に、職員が生徒玄関前で非接触型の体温計により検温を行うので、必ず確認を受けてか

ら教室に入室してください(マスクの着用もお願いします)。

③ 入学式及び第1回事務連絡日で配付された、健康観察の記録表を持参してください。

なお、自転車で登校する1年生は西門奥に駐輪場があるので、そちらに駐輪するようにしてください(職員が立っています)。3年生は、One-weekトライアルと作文の提出日にあたっているので、持参するようにしてください。

お知らせ「泉農フェア」について

令和2年度 第108回 入学式

令和2年度の始業について

群馬県教育委員会の指導により、新型コロナウィルスの感染予防の観点から5月6日(水)まで一斉休業措置が延長されることとなりました。このことに伴い、4月8日に予定していた始業式は実施いたしませんが、休業期間中の諸連絡や指導を行う関係で、事務連絡日を複数回設定させていただきますので、よろしくお願いします。

【第1回】

(3年生)4月8日(水)9:00~ 各教室(1時間程度を予定)

(2年生)4月9日(木)9:00~ 各教室(1時間程度を予定)

なお、登校に際し、以下のことについて、ご協力ください。

ください(欠席する際には学級担任までご一報ください)。

② 3年生については進路希望調査を行いますので、進路希望についてご家庭でお話し合いをしておいてください。

令和2年度 入学式について

保護者の皆様にはご心配をおかけいたしております。令和2年度の入学式ですが、群馬県教育委員会の指導を踏まえつつ、「入学のしおり」のとおり、12:30受付、13:00開式の日程で実施することとなりました。実施にともない、以下の点につきまして、ご協力をお願いします。

② 生徒・保護者とも検温をしていただき、37.0度以上の発熱や、咳などの風邪症状が見られる場合は自宅

待機としてください(学校までご一報ください)。

③ 感染拡大を防ぐ観点から、スリッパ等の貸し出しはできませんので、ご持参ください。

④ 換気を適宜行いますので、必要に応じ、防寒対策をしてください。

なお、入学式の翌日から5月6日(水)までは感染拡大のために休業措置となります。休業期間中に諸連絡を行う「事務連絡日」を設定いたします。詳細は入学式当日にご説明いたしますので、ご承知おきください。

3月2日以降の一斉休校措置について(スマートフォン向け)

令和元年度第107回卒業式

令和元年度第107回卒業式予行

2月28日(金)令和元年度卒業式の予行が行われました。3年間同じクラスで過ごした仲間や担任の先生方と臨む第107回卒業式。令和2年3月2日(月)を思い出に残る一日にしましょう。

令和元年度卒業年次生表彰式

2月28日(金)令和元年度の卒業年次生の表彰式が行われ、同窓会長賞を各科代表1名の計4名が受賞し、同窓会を代表して出席いただいた松本会長様から賞状と記念品が贈られました。続いて産業教育振興中央会長賞、群馬県産業教育振興会長賞、全国農業高等学校長協会長賞、群馬県学校農業クラブ連盟賞の各賞の表彰に加え、運動部・文化部・農業クラブなどで優秀な活躍をした12名が功労賞、学校生活・生徒会・部活動等で功績や成果をあげた9名が特別賞、農業クラブ活動での功績で3名が農業クラブ特別賞、3カ年皆勤19名、3カ年精勤18名が校長より表彰されました。

今年度の卒業式関連の日程と対応について(スマートフォン向け)

茂林寺沼湿原自然学習会(植物バイオ研究部)

平成31年度3年生と語る会

2月7日(金)5.6限に3年生と語る会が行われました。就職内定者、進学合格者の計9名の3年生から進路決定に至る過程について話がありました。3年生は下級生からの事前の質問にも丁寧にアドバイスをして、充実した語る会となりました。

卒業生対象交通安全教室

2月4日(火)卒業生対象の交通安全教室が行われました。大泉警察署交通課から講師を迎え、四輪車の安全運転に関する講話とDVD視聴を通じ交通安全の意識を高めました。

全国造園デザインコンクール 国土交通大臣賞受賞

2月3日に発表された、一般社団法人日本造園建設業協会主催の第46回全国造園デザインコンクールで、生物生産科1年生の作品が、国土交通大臣賞に輝きました。このコンクールは、大学・一般の部と高校生の部で競われ、高校生の部は高等学校において造園に関する科目を履修している者や造園に興味を持つ者を対象に行われるものです。

本作品は、住宅庭園部門(個人住宅の庭園)に出展され、「残創」をコンセプトに「残すものを創る庭」をデザインしました。

国土交通大臣賞は出展された全作品の中で、総合的に最も優れた作品に贈られる賞です。

レスリング部 関東高等学校選抜大会

「財政教育プログラム」(2年生普通科;総合的な学習の時間」)

1月31日、財務省前橋財務事務所の方を講師に招き、2年生普通科の生徒35名が「財政教育プログラム」に参加しました。この授業は「タブレット端末を利用し、それぞれが考えた政策に基づいて国家予算を編成する」ことを通じて、日本の財政の現状と課題を認識することを目的にしています。生徒たちはこれまで主権者教育や租税教育を通じて、地域社会が抱える課題を発見・解決するための学習を積み重ねてきましたが、今回の授業で、『「話し合う」ことで「未来が変わる」』ことを学習しました。未来の担い手にふさわしい力が身につけられるよう、このような授業を積み重ねていきたいと思います。

「財政教育プログラム」(1年生普通科;総合的な探究の時間」)

1月31日、財務省前橋財務事務所の方を講師に招き、1年生普通科の生徒40名が「日本の財政」に関する授業を受けました。生徒たちは先週まで、「税の集め方」を通じて【租税の在り方】を考える学習に取り組みましたが、今日の授業では「税の使われ方」に関する学習を行い、【社会の在り方】について考えました。生徒たちは今後、今回の授業を踏まえながら【社会の担い手】になるための主権者教育に関する学習活動に本格的に取り組んでいくことになります。

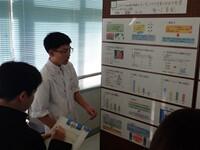

グリーンサイエンス科3年課題研究発表会

1月31日(金)グリーンサイエンス科3年生による課題研究発表会が終日行われました。午前中は1・2年生や保護者を対象としたポスター発表会が行われ、全員が1年間の研究の成果を熱心に発表していました。下級生たちは、今後どのような研究テーマで研究を行えば良いか参考にすることができました。また、午後は優秀作品のパワーポイント発表が行われ、自分たちがグリーンサイエンス科で学んだ3年間の総まとめを行うことができました。

生物生産科3年生 蕎麦打ち体験

食品科学科3年課題研究発表会

3学年就職内定者および進学合格者講習会

1月30日5~6校時に、3学年の就職内定者および進学合格者講習会が、館林ハローワークの宮本様をお招きして行われました。社会人としての心がまえ、労働法、邑楽館林地区の産業と特色、ハローワークの利用法等これから社会の一員となる3年生にとって大切なことを学ぶことができました。

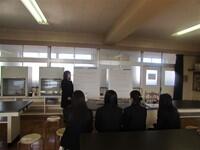

生物生産科3年生による課題研究発表会

1月29日(水)、生物生産科3年生による課題研究発表会が行われました。午前中は1・2年生を対象としたポスター発表が行われました。3年生38名が38テーマの個人研究の発表を行い、日頃の学習成果を披露しました。また、午後は代表者11名によるパワーポイントを用いた発表が行われ、自分たちが学んだ3年間の総まとめを行うことができました。

発表会を通して、下級生たちは今後、自分たちがどのような研究テーマで研究を行えばよいか、参考にすることができました。

2学年 キャリアガイダンス(職業講話)

1月29日(水)1時間目のLHRの時間を利用して2学年全員で職業講話に臨みました。館林公共職業安定所学卒担当の宮本様から、働くこと(職業観・勤労観)や求人票の見方、邑楽館林地区の産業の特色と事業所の紹介等のお話をいただきました。先日の進路ガイダンスに続き、高校卒業後の進路を考える良い機会となりました。

租税教室(1年普通科、「総合的な探究の時間」)

1月17日と24日の2週にわたり、1年生普通科では租税教育を実施しました。17日は「橋の建設費用を住民がいかに負担するか」というグループワークを行い、【税の三原則】の視点から考察をした上で、24日には青田多恵乃税理士を社会人講師としてお招きし、【累進課税】【控除】といった税の公平性を担保する諸制度や、昨年10月に税率改定が行われた【消費税】について、現物を交えながら解説をいただきました。

本校は昨年11月に、館林税務署長より租税教育推進校として表彰されました。次週は前橋財務事務所の方をお招きし、日本の財政の現状や課題について講義をいただく予定です。税を窓口に、社会参画の在り方を考える授業を進めています。

上級学校見学(2年普通科、「総合的な学習の時間」)

1月23日、2年普通科生徒38名が「総合的な学習の時間」の一環として、上級学校見学に参加しました。午前中は高崎健康福祉大学で、社会福祉学科准教授の石坂公俊先生の模擬授業を受講し、理学療法学科の施設見学を行いました。午後は育英短期大学で施設見学と保育学科講師の新井祥文先生の模擬授業を体験しました。

群馬銀行大泉支店ロビー展に保全活動ポスター展示(植物バイオ研究部)

1月23日(木)、群馬銀行大泉支店のロビー展にて、植物バイオ研究部の茂林寺沼湿原における保全活動ポスターが1/20(月)~2/28(金)まで展示されています。このポスターは令和元年度第12回群馬銀行環境財団教育賞で最優秀賞を受賞したものです。この日は、植物バイオ研究部の部員が群馬銀行大泉支店を訪問し、活動内容について稲村支店長をはじめ行員の方々に聞いていただきました。

食品科学科2年 工場見学