行事報告

生物生産科ガーデニングコース今年度の成果⑤

今年度110周年を迎えた大泉高等学校では昔から使われてきた花壇があります。生物生産科ガーデニングコースでは校内美化の一環としてこれらの花壇にパンジーやニチニチソウを植栽しています。今年度は科目「課題研究」において、この古い花壇をよりきれいに装飾し、花壇管理の効率化を図るため、木材でカバーを作り、マルチシートを設置できるようにすることで雑草対策を行いました。

生物生産科ガーデニングコース今年度の成果④

生物生産科ガーデニングコースでは校内における整備必要箇所の改善にも取り組んでいます。今年度は科目「課題研究」において、デッドスペースを活用したレイズベッドの施工を行いました。数十年前の先輩達が施工した橋や使われていない花壇を解体し、広く使用できるスペースに改善。卒業制作も兼ねて、デザインから施工までの一連の作業を行い、効率的に使用できる場所へと作り替えました。

生物生産科ガーデニングコース今年度の成果③

生物生産科ガーデニングコースでは授業で学んだ知識と技術を活かした商品開発にも取り組んでいます。今年度は「クリスマス商戦にむけた商品開発」をテーマに、木材で作った六角ポットを使用した「ポインセチア」や「クリスマスの寄せ植え」、多肉植物を植えた「コンクリートポット」を商品化しました。作った商品は本校主催の販売イベント「泉農フェア」で販売し、約1時間で完売するほど盛況でした。

生物生産科ガーデニングコース今年度の成果②

生物生産科ガーデニングコースでは学習で得た技術を活かして校内の美化にも取り組んでいます。今年度は科目「課題研究」において、管理の行き届いていなかった花壇を和風庭園に作り替えました。雑草対策として研究で培った自作の固まる砂を使用、川の流れを模したデザインに四季の移り変わりをイメージした花手水鉢を設置しました。夜には手水鉢と壁がライトアップされる仕様となっています。

生物生産科ガーデニングコース今年度の成果①

生物生産科ガーデニングコースでは授業の一環として校内の整備・美化にも取り組んでいます。今年度は科目「課題研究」において、デッドスペースを活用したウッドデッキとウッドフェンスの施工を行いました。近年、ゴミや瓦礫の集積所と化していたデッドスペースに、コンクリートの基礎を設置して生徒デザインのウッドデッキとウッドフェンスを制作しました。デザインから施工までの一連の作業を生徒達が一年間かけて行い、より効率的に使用できる場所へと作り替えました。

「地域創生フォーラム群馬2023」への生徒参加

2月11日(土)、関東学園大学において地方創生研究所主催の「地方創生フォーラム群馬2023」が開催されました。本校からグリーンサイエンス科の植物バイオ研究部、微生物バイオ研究部の部員が参加し、同科2年がパネリストとしてテストマーケティングの報告やプロジェクトロゴマークについての説明を行いました。今回、産学官連携により誕生した太田6次産業化ラボ(通称:おおた6ラボ)では、太田市産のサツマイモを活用した新商品の開発が進められており、商品名やロゴについても生徒たちが提案を行っています。ロゴについては本校生徒が考案したものが正式に採用され、今後様々な商品のPR活動に使われていく予定です。

①フォーラムに参加する部員たち ②パネリストとして参加 ③講義を聞く部員

予餞会(3年生を送る会)

2月9日(木)2年ぶりとなる予餞会を実施することができました。感染予防対策の為、全校生徒での体育館参加ではなく1年生のみ教室での動画配信視聴となりましたが、無事実施できました。各有志団体は卒業する3年生へのメッセージをはじめ、歌やダンス、バンド演奏などを披露しました。また、予餞会の運営には生徒会や農業クラブ役員、演劇部などが協力し、1~3年生全体で15団体が発表を行いました。

①前日の準備 ②前日リハーサル ③生徒会企画クイズ大会

④3年生ダンス ⑤3年生バンド ⑥3年生弾き語り

⑦2年生バンド ⑧有志ダンス ⑨真剣に発表を見る在校生

⑩会を楽しむ3年生 ⑪吹奏楽部の演奏 ⑫教員バンド

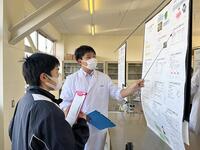

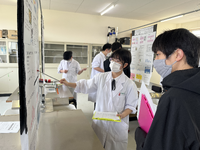

グリーンサイエンス科2年 課題研究計画発表会

2月9日(木)、2年生による課題研究計画発表会が、同科1年生を交えて行われました。先日行われた3年生の課題研究発表会をお手本に、2年生は初めて人前で行うプレゼンテーションに緊張と不安を抱きながらも、各自これから1年間自分が取り組む研究の内容について説明することができました。

課題研究テーマ例

〈生物応用コース〉

・新聞紙巻き取り廃材を使用したヒラタケ栽培の研究

・廃棄ジャガイモのデンプンを活用した加工品の研究 等

〈植物科学コース〉

・ヤマトイモの茎頂培養に関する研究

・オリーブの大量増殖に関する研究 等

生物応用コース① 生物応用コース② 生物応用コース③

植物科学コース① 植物科学コース② 植物科学コース③

グリーンサイエンス科 選択授業(農産物加工)七味唐辛子の調合

農産物加工の授業内で栽培した唐辛子やゴマを活用して、七味唐辛子の調合を行いました。校内で収穫した柚子やミカンの皮も加え、生徒各々がパッケージを考え、自分の好みに合わせて7つの食材選び、調合しました。一つ一つの作物の栽培や、乾燥加工などは大変でしたが、最後に世界に1つだけの製品が完成し、学習の面白さと達成感を味わうことができました。

①調合前の材料 ②各々が調合 ③調合した材料

④材料をよく混ぜる ⑤自らデザインしたラベル貼り ⑥生徒が自ら作成したラベル

グリーンサイエンス科3年 課題研究発表会

2月3日(金)、3年生による課題研究発表会が、同科1・2年生を交えて行われました。午前中は、植物科学コース・生物応用コースごとに分かれてパネルでの発表が行われ、優秀発表者を決定しました。午後は、各コース3名の優秀発表者がパワーポイントでの発表を行いました。

各生徒、自らが設定したテーマを元に、実験方法や研究結果、今後の課題などについて説明し、1年間の集大成を発表することができました。また、1・2年生も積極的に質問を行い、来年度に向けて新たな視野を広げることができました。

生物応用コース:発表① 生物応用コース:発表② 生物応用コース:発表③

植物科学コース:発表① 植物科学コース:発表② 植物科学コース:発表③

パワーポイント発表① パワーポイント発表② パワーポイント発表③

課題研究日誌(優秀賞) 優秀賞入賞者(発表部門) 優秀賞入賞者(日誌部門)

3学期が始まりました

1月10日(火)、3学期が始まりました。始業式は新型コロナウイルス感染予防の観点から、オンラインで始業式は実施しました。校長からは今年の干支にちなみ、油断することなく努力することの大切さやウサギの跳躍力になぞらえ、得意分野を伸ばすことの大切さ等についての訓話がありました。また、交通委員が昨秋の「高校生サイクルサミット」の報告を行い、交通安全に関する意識を高めることができました。

校長訓話 始業式の風景(教室)①

諸連絡(生徒指導主事) 始業式の風景(教室)②

高校生サイクルサミットの報告(交通委員の生徒) 高校生サイクルサミットの報告(教室)

「冬の学校説明会」を行いました

12月27日(火)、感染予防を行いながら「冬の学校説明会」を開催し、35名の中学生のみなさんに参加していただきしました。説明会では学科の概要や進路実績、入試の説明だけではなく、施設見学等を実施しました。本校生徒は受付や学科概要の説明、司会進行に取り組み、中学生を歓迎しました。今回の説明会で知り得たことを中学生のみなさんの進路選択の参考にしていただければ、と思います。

受付風景 司会(演劇部) 校長挨拶

学科説明(生物生産科) 学科説明(普通科) 施設見学(グリーンサイエンス科)

施設見学(食品科学科①) 施設見学(食品科学科②) 施設見学(生物生産科)

2学期の終業式を行いました

本日(12月23日)、2学期の生徒表彰、生徒会・農業クラブ役員の認証式、終業式を行いました。式はいずれも新型コロナウィルス感染症対策として、リモートでの実施となりました。終業式では、校長が2学期のデータを示しながら今学期を振り返り、将来の自分の姿をイメージして生活することや、新年を迎えるにあたり、具体的な目標を立てることの大切さ等に関する訓話がありました。3学期の始業式は1月10日(火)となります。

表彰風景① 表彰風景② 生徒会役員認証式

新生徒会役員あいさつ 農業クラブ役員認証式 新農業クラブ役員あいさつ

終業式(校長訓話) 諸連絡(教務主任) 終業式風景(教室)

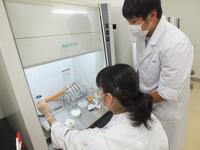

グリーンサイエンス科1年(総合実習) GMY培地の作成

グリーンサイエンス科1年生の総合実習において、GMY培地の作成実習を行いました。GMY培地とは、酵母エキス・麦芽エキス・寒天を使用した培地で、キノコなどの菌糸の培養に使用します。また、今後の実験で使用するシャーレやメスなどの実験器具の殺菌準備を行いました。

今後の実験では自ら作成したGMY培地に、メスやピンセットを使用し、シイタケやヒラタケ等のキノコ類から組織を分離し、培地への移植を行う予定です。

1メスシリンダーに移す 2メスアップ中

3アルミ栓をして殺菌 4実験器具の殺菌準備

秋の泉農フェア実施

11月26日(土)、本校にて「秋の泉農フェア」を実施しました。日頃生徒達が学習した成果として、生物生産科ではネギやブロッコリーなどの野菜、シクラメンやパンジーなどの草花等、グリーンサイエンス科では乾燥キクラゲや観葉植物、食品科学科では味噌や焼き菓子等を用意し販売を行いました。また、グリーンサイエンス科ではバイオ体験も実施され好評でした。午前中のみの開催でしたが、約600人を超える来場者にお越しいただき、生産物等を完売することができました。

来年の春にも「春の泉農フェア」を開催し、野菜苗等の販売を予定しています。どうぞお越しくださいませ。

パンジーの寄せ植え サンセベリア 野菜の販売の様子

食品科学科での販売の様子 販売会場全体

創立110周年記念式典・講演会が挙行されました

11月22日(火)、洋泉興業大泉町文化むらで、創立110周年記念式典と講演会を実施しました。記念式典は100名を超える来賓の方をお迎えし、これまでの本校の歴史を振り返り、これからの本校の歴史や役割へ思いを新たにするものとなりました。記念講演会では、本校の卒業生で、群馬県農政部技術支援課の 山本 光一 様を講師にお招きし、「群馬県の農業について」として、群馬県の農業の特徴や取り組み等について、具体的なデータを示しながら、わかりやすくお話いただきました。

受付風景 開式の辞 河添和子・県教育委員挨拶

校長式辞 来賓祝辞 生徒誓いの言葉

感謝状贈呈 記念講演会・山本光一様① 記念講演会・山本光一様②

生徒代表謝辞 係生徒(来賓対応)① 係生徒(来賓対応)②

租税教室を開催しました

11月11日(金)から17日(木)は「税を考える週間」ですが、これに先立ち11月9日(水)に、普通科の2年生と1年生を対象にそれぞれの教室で「租税教室」を行いました。今回は関東信越税理士会・館林支部長の大島孝之税理士と青田多恵乃税理士に講師を依頼し、「税理士のしごと」をテーマとして出張講義が実施されました。今回の授業を通じて、生徒たちは自分自身の職業適性や職業を通した社会貢献の在り方等について深く考えるよい機会となりました。

青田税理士による授業 大島税理士のアドバイス

授業風景 テキスト『税理士って?』

中学生向け第2回体験学習を行いました

11月5日(土)午後、中学生向け第2回体験学習を行いました。新型コロナウィルス感染症の予防対策を行いながら、本校の生徒たちが講師やアシスタント、受付などを務めました。当日は約100名の中学生が各科の授業を体験しました。12月27日(火)には本校を会場に「冬の学校説明会」を開催する予定です。中学生にとって大切な進路選択の一助になれば幸いです。

普通科の授業風景 ~日本史B 小泉神社に行ってきました~

10月31日(月)、2年普通科で日本史Bを選択している生徒16名が、平安時代の学習の一環として町内の小泉神社に校外学習に行きました。神主の井上様のご厚意で、拝殿で神社の沿革や町の指定文化財である社殿について解説していただきました。生徒たちは校外学習を通じて、この地域の方たちが地域社会の向上と文化の創造や発展に努力したことを具体的に理解し、秋晴れの中で歴史と文化に親しむことの楽しさを満喫していました。

海なし群馬県高校生による海を守る地域清掃活動

10月11日(火)、普通科3年生の生徒が中心となり「海なし群馬県高校生による海を守る地域清掃活動」が学校周辺で実施しました。参加者は普通科1~3年生の有志生徒・JRC部員・本校職員・大泉町役場職員と共に行いました。

普通科の3年生は昨年度からプラスチックごみの自主的な分別活動を教室で始めました。このことをきっかけにして、現在は普通科3年生の「総合的な探究の時間」の授業の中で、学校全体や地域住民に分別活動を広めるため6つのプロジェクトチームで活動しています。今回は、「地域清掃」を探究テーマとする班が主体となり、参加した25名が2コースに分かれ、マスクやペットボトル、たばこなどのごみを多く集めました。今後、集められたごみを分類・分析を行い、プラスチックごみの削減につなげる活動をしていきます。

一見、生徒たちのゴミ拾いは海とは関係無いように感じますが、実は身近な道に落ちているゴミは、雨などで道路の側溝に流れ、川から海に渡り、最終的に海洋ゴミとなります。生徒たちの行った清掃活動が、地域を綺麗にするというだけでなく、海の環境改善にも繫がることを期待しています。

1 まずは実施内容を説明 2 用水路脇などのゴミ拾い 3 街路樹の下にもゴミを発見

4 拾ったものを分別 5 袋いっぱいのゴミ 6 学校で細かく分類

グリーンサイエンス科2年 地元幼稚園児とのサツマイモ掘り

グリーンサイエンス科2年生40名の生徒が、総合農場において、地元の認定こども園松原幼稚園の年長組・年中組の園児約140名とともに、サツマイモの収穫を行いました。当日は、たくさんのサツマイモを収穫することができ、園児たちはとても喜んでいました。生徒たちにとっても、子どもたちと触れ合い、食育体験を一緒にできたことは、とても良い経験となりました。

①年中組さんと挨拶 ②サツマイモはあるかな? ③お芋あったよー!

④お芋はどこかな? ⑤みんな真剣に芋掘り中 ⑥袋いっぱいのお芋

⑦年長組さんと挨拶 ⑧さっそく芋掘り ⑨お芋重たいな~

群馬クレインサンダーズスクール生✕大泉高校 芋掘り体験!

10月29日(土)群馬クレインサンダーズのスクール生12名と保護者の方が来校し、本校にてサツマイモの収穫体験とバイオ体験を行いました。バイオ体験では、サツマイモの苗やサボテンの植物片をピンセットを使って小さな瓶の中に植える実験を行いました。初めて本格的な実験器具を使用し、最初は戸惑っていたものの、高校生達に習って上手に苗を植え付ける事ができました。

サツマイモ掘り体験では、皆どろんこになりながらも、大きな芋が土の中から出てくると歓声をあげ、袋いっぱいのサツマイモを収穫することができました。

今後も、大泉高校が地域の子供達の食育活動に少しでも寄与できれば嬉しく思います。

1 真剣に説明を聞く子供達 2 白衣を着て実験中 3 完成した植物体

4 サツマイモはどこかな? 5 保護者の皆様も一緒に 6 大きな芋がゴロゴロ

7 大きなお芋を両手に

グリーンサイエンス科2年(生物応用コース)バイオリアクターによるアルコール発酵実験

2年生が生物応用学の授業でバイオリアクターによるアルコール発酵実験を行いました。バイオリアクターとは固定化した酵素と水溶液を用いて、何度も発酵反応を行うことができるように工夫された装置のことをいいます。今回はパン酵母であるドライイーストをアルギン酸ナトリウムで固定化し、水溶液としてオレンジジュースやブドウジュース・リンゴジュースを用いてアルコール発酵(二酸化炭素を発生)実験を行いました。

ジュースの種類や液体の温度によって発酵速度や、二酸化炭素発生量が異なることが分かり、とても興味深い実験を行うことができました。

1ドライイーストを固定化 2固定化した酵母を水で洗浄 3酵母を実験器具に充填

4実験器具にジュースを充填 5発酵中の様子を観察

グリーンサイエンス科2年 廃棄される柿の活用(干し柿)

2年生の地域実践の授業で、干し柿(柿チップ)作りを行いました。この柿は農家さんのご厚意により余分な柿をいただき加工処理を行いました。実際に渋柿をそのまま食してみると、皆眉間にしわを寄せながら、渋みを実感しました。この渋みが、乾燥させることによってどのように変化するか、とても楽しみです。

1いただいた柿 2ヘタ取りと皮むき 3 乾燥棚へ陳列

4乾燥前 5乾燥機で乾燥中 6乾燥後3分の1の大きさに

掬泉祭が開催されました ~当日編②~

10月22日(土)の一般公開では、来場された方に各クラスや文化部・研究部による展示やゲーム、有志によるステージ発表等をお楽しみいただきました。次回の開催は3年後を予定しています。ご来場、ありがとうございました。

クラス企画(生物生産科1年) クラス企画(生物生産科2年) クラス企画(生物生産科3年)

クラス企画(グリーンサイエンス科2年) 写真部・記念写真 ハーバリウム制作体験

普通科3年プラごみ大作戦 生徒会制作:花のトンネル 食品製造研究部・展示

微生物バイオ研究部・展示 閉会セレモニー(ステージ) 閉会セレモニー(参観生徒)

掬泉祭が開催されました ~当日編①~

10月22日(土)は掬泉祭の一般公開日でした。当日は新型コロナウィルス感染症対策のための入場制限にご協力をいただいた上で、800名以上の来場者がありました。

入場スタッフ 漫画研究部 ステージ発表(吹奏楽)

受付スタッフ 写真部 ステージ発表(ダンス)

受付表示(チケット制) クラス企画(普通科2年) クラス企画(食品科学科3年)

開会5分前 クラス企画(普通科1年) クラス企画(食品科学科3年)

掬泉祭が開催されました① ~準備風景編~

10月21日(金)と22日(土)に3年に1度の公開文化祭「掬泉祭」が開催されました。今回のテーマは「開花~秘めた想いを咲かせよう~」です。今年度は新型コロナウィルス感染症対策として、22日(土)の一般公開は、チケット発行による参観者の入場制限や午前と午後の入替を行ないながらの開催となりました。生徒たちは準備も楽しみながら、この行事に熱心に取り組みました。

グリーンサイエンス科 選択授業(農産物加工)ゴマの選別と乾燥

農産物加工の授業内実習において、9月上旬に収穫したゴマの選別作業を行いました。収穫後、ゴマのさやが乾燥し、弾けるのを待ち、本日の作業となりました。

ゴマの種子をさやから取り出し、ゴミなどを除去する作業はとても細かく、集中力を要しました。今後は、このゴマと事前に収穫した唐辛子、学校で栽培しているミカンの皮を使って、七味唐辛子を作る予定です。一つ一つの作業は細かく大変ですが、生徒達は種子から1つの製品を作り上げることの大変さと面白さを学んでいます。

①ゴマをさやから種子の取り出し ②取り出したゴマの種子 ③ゴマのゴミ除去作業

④ゴマのごみ除去作業 ⑤洗浄後、乾燥 ⑥選別等を終えたゴマの種子

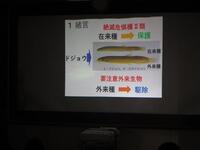

グリーンサイエンス科3年(生物応用コース)課題研究中間発表会

グリーンサイエンス科3年(生物応用コース)において課題研究の中間発表会を行いました。各自が2年次に選定したテーマについて、3年次より研究を始め、4月~9月までの実験結果や栽培管理の様子、試作した食品のアンケート結果などをパワーポイントにまとめ、発表を行いました。緊張しながらも、自分の研究について説明を行い、質疑にも懸命に答えることができました。今後、3学期末に行われる最終発表会に向けて、各自が研究を進めていく予定です。

1 廃棄ジャガイモの活用について 2 バターナッツカボチャの活用について

3 学校周辺のドジョウの研究 4 里芋の研究

令和4年度第1回体験学習を行いました

9月17日(土)、中学生を対象とする第1回体験学習を本校で実施しました。当日は約160名の中学生がそれぞれの学科に分かれて授業を体験しました。係になった在校生は、受付や誘導、各授業でのアシスタントや講師として活躍しました。

第2回体験学習は11月5日(土)の予定です。

第2回マナーアップ運動を行いました

9月15日(木)県下一斉の第2回マナーアップ運動を行いました。当日は、あいにくの雨でしたが、大泉警察署ならびに群馬県交通警察モニター、PTA本部役員の方々にもご協力いただき、1年生の交通委員を中心に、登校時における交通安全やヘルメットの着用等を呼びかけました。

2学期が始まりました

8月29日(月)、2学期の始業式を行いました。新型コロナウィルス感染症の対策の一環として、オンラインのかたちで実施しました。生徒たちは教室で始業式に参加し、学校長からの「優しい言葉かけ」「おもいやり」を主題とした訓話を聞いて、2学期がスタートしました。

「NETSUGEN Challengers’ピッチ」に参加しました

8月22日(月)に、普通科2年生が6~7月に取り組んだ「学生向け起業機運醸成事業」の学習成果を群馬県庁32階にある官民共創スペース(通称NETSUGEN)で発表しました。この事業では学習の成果をビジネスプランにまとめます。本校からは代表として「できるが増えるmusic place」「勉強ができるようになりたい」の2つのビジネスプランが発表され、本校の他には尾瀬高校と高崎商業高校が発表をしました。

農業クラブ フラワーアレンジメント競技会への参加

7月27日(水)に群馬県立富岡実業高等学校において、群馬県学校農業クラブ連盟主催のフラワーアレンジメント競技会が行われました。県内の農業高校生が参加し、本校からは生物生産科の生徒2名が参加しました。大会内容はフリースタイルアレンジです。指定された花器、花材を使用して1時間以内で一つの作品を制作し、その後作品のテーマとコンセプトを決めるというものです。生徒たちは本大会の2ヶ月前から毎週2日間、放課後を活用して練習を重ねてきました。大会結果は入賞しませんでしたが、練習に励んできたこの2ヶ月間は、生徒たちにとって貴重な経験となりました。

消費生活セミナーを実施しました(3年)

7月19日(火)に群馬県・生活こども部消費生活課と大泉町消費生活センターから講師をお招きし、3年生を対象に消費生活セミナーを実施しました。今年4月から、成人年齢が18歳に引き下げられましたが、そのことに伴う契約上のトラブルが危惧されています。当日は、新型コロナウィルス感染症の予防の観点からオンラインで実施しました。当事者意識を高めるために、演劇部の生徒にもロールプレイに参加してもらい、有意義な時間となりました。

普通科の授業風景(2年、総合的な探究の時間;「学生向け起業機運醸成事業」)

普通科2年生の総合的な探究の時間の一環として、群馬県産業経済部が主催する「学生向け起業機運醸成事業」に6~7月にかけて取り組みました。この事業は将来の進路選択の一つに「起業家」があることを知るとともに、起業家に必要な課題発見能力やチームビルディングの能力を3回の授業を通じ、育てようとするものです。第1回は伊勢崎市で起業された〔株式会社Ay〕の社長・村上 采氏の講義を受講し、第2回でビジネスプランを検討、第3回でそれぞれの班で作成したビジネスプランを発表しました。

世界史Aの授業風景(3年、農業科)

農業科3年生の世界史A授業で、19世紀~21世紀にかけてのロシア史に関する歴史用語を、学習用端末でグループごとに調べ、KP法で発表する授業を4~5月にかけて実施しました。ウクライナとロシアの緊張関係はリアルタイムで進行しているため、生徒たちはいつもより真剣な表情で授業に取り組んでいました。この授業は「地球規模で一体化した構造を持つ現代世界の特質と展開過程を理解させ、人類の課題について歴史的観点から考察させる(学習指導要領)」という学習目標を達成する方法の一つとして行いました。

グリーンサイエンス科2年 企業見学

8月26日、グリーンサイエンス科2年生が企業見学を行いました。今回は、こんにゃくパークで有名な富岡の(株)ヨコオデイリーフーズさんと、(株)上野村きのこセンターさんを見学させて頂きました。

普段学習している、「地域資源の6次産業化・キノコ栽培」について、実際の生産現場の状況や管理方法など見学することができ、学習内容をより一層深めることができました。

工場前にて 工場内の見学 展示室にて

きのこセンターにて きのこの菌床栽培の様子 きのこの発生室にて

令和4年度中学校教員対象学校説明会(8月5日、本校)

8月5日(金)、本校にて中学校の先生を対象とする学校説明会を行いました。中学校の先生を対象とする説明会は初めての試みで、学科の説明は本校の生徒が行い、施設見学では一部、生徒が講師になるかたちで授業体験をしていただきました。参加された先生からは「パンフレットを見るだけでは各科の違いを理解するのが難しいと感じていたが、生徒さんの発表を聞き、以前よりも具体的なイメージを持てるようになった」等の感想をいただきました。

令和4年度学校説明会(8月4日、館林市文化会館小ホール)

8月4日(木)、館林市文化会館小ホールで令和4年度の学校説明会(第2日目)を行いました。中学生50名、保護者約40名のご参加をいただき、前日に引き続き、演劇部と各学科の代表、生徒会の役員が運営の中心を担いました。参加者からは「今回各学科の説明を聞き、迷っていた第一希望学科を絞ることができました。次回は体験学習に参加して、学校全体の雰囲気を体感したいと思いました」などの感想が寄せられました。

第1回体験学習は9月17日(土)の予定です(参加希望の方は8月26日(金)までにお申し込みください)。

令和4年度学校説明会(8月3日、洋泉興業大泉文化むら)

8月3日(水)、洋泉興業大泉町文化むら大ホールで、新型コロナウィルスの感染予防策を徹底した上で、令和4年度の学校説明会を実施したところ、中学生170名、保護者150名がご参加くださいました。当日は演劇部の生徒が進行を務め、各科の代表生徒が学科紹介、生徒会の役員の生徒は受付を行いました。参加者からは「生徒さんが中心となっていろいろな行事を行っていることから、生徒さんを自立させるためなどの取り組みをしていてよいと思いました」等の感想が寄せられ、盛況のうちに本年度の学校説明会の第1日目を終えることができました。

グリーンサイエンス科2年 金山城跡地周辺自然観察

7月27日にグリーンサイエンス科2年の生徒が夏期休業中の総合実習として、自然観察を行いました。太田の金山城跡地を目指して、大光院(子育て呑龍)北駐車場をスタートし、途中のモータープールを経て金山城跡地に到着しました。ニセアカシアやサクラ、シラカシなどの樹皮や葉の観察を行い、タマゴタケなどの自然に発生したキノコ類も観察することができました。

1登山途中 2頂上新田神社前にて 3太田市内を望む

4タマゴタケ 5シロテングタケの一種 6金山城入口

農業情報処理技術競技大会参加

7月26日に前橋市の東日本デザイン&コンピュータ専門学校において、群馬県学校農業クラブ連盟主催の農業情報処理技術競技大会が行われました。県内の農業高校生徒が参加し、本校からもグリーンサイエンス科の生徒が参加しました。大会はExcelのデータ処理やグラフ作成、Wordの考察文書、筆記試験があり、初めての場所で慣れない環境の中、頑張ることができました。

1 開会式 2 筆記試験 3 試験前のPC設定作業

4 試験用ファイル確認 5 入力試験中

本校生徒が大泉警察署の一日署長に

7月12日に本校3年生の生徒が大泉署の一日警察署長を務め、交通啓発活動に協力しました。本校演劇部は昨年度ヘルメット着用促進を目的とした「第2回高校生自転車交通安全動画コンテスト」に応募し、グランプリを受賞しています。そのような活動が大泉警察署に認められ、今回、演劇部部長の生徒が一日警察署長に任命されました。

当日は西邑楽高校の生徒が扮する一日駅長と一緒に、学校周辺の駅や電車内で、乗客にヘルメット着用や交通安全を呼びかける活動を行いました。

生物生産科 室内園芸装飾技能検定試験

7月16日(土)2学年生物生産科ガーデニングコースの生徒6名が室内園芸装飾技能検定試験を受験しました。試験当日は検定員の方が準備してくださった観葉植物や草花などを使い、全員が時間内で作業を終えることができました。準備していただいた花材も良いものをそろえていただき、とても良い作品が仕上がりました。

生物生産科 大きく育ったハウスメロンの収穫 【3年野菜】

7月15日(金)に3年生が野菜の授業でハウスメロンの収穫を行いました。このメロンはプロジェクト学習を通して栽培したものです。4月に播種を行い、一人一人が3株(3玉)を栽培しました。今年のメロンは例年より高品質のものが多く、1玉あたり平均1,700g程あり、大きなものでは2,500gを超えるものも収穫できました。

グリーンサイエンス科 選択授業(農産物加工)夏休み前の栽培管理

農産物加工の授業内実習において、5月に播種したニンジンの除草作業を行いました。今年は、5・6月の降雨が少なかったせいか、苗の生育が遅れていましたが、ここ数日の降雨により青々とした葉がすくすくと大きくなってきています。9月下旬には収穫し、製菓やその他の食品加工に用いる予定です。

また同様に、5月に播種したゴマもすくすくと成長し、現在はサヤもしっかり実っています。こちらは、台風や暴風で倒伏しないよう紐と柵で囲いました。また、生育状況を観察したところ、かわいらしい薄ピンクの花が咲いていました。生徒たちは9月の収穫が待ち遠い様子でした。

①除草前のニンジン ②除草後のニンジン

③ゴマの木 ④ゴマのサヤ ⑥ゴマの花

生物生産科 室内園芸装飾技能検定試験に向けて②

2学年生物生産科ガーデニングコースでは、日々の実習授業において国家資格である室内園芸装飾技能検定試験に向けての実技実習を行っています。室内園芸装飾試験は1時間の所要時間内に指定された花材と用具を使用してインドアグリーンを作成する検定試験です。4月から少しずつ本番を想定した実技練習を行ってきた結果、ほぼ全員が時間内で仕上げることができるようになってきました。

生物生産科 快晴の田植え実習 【1年総合実習】

6月27日(月)に1年生が総合実習の授業で田植え実習を行いました。裸足で入る田んぼのヌルッとした感触、一つ一つ手作業で苗を植える大変さなど、教室での授業では感じることができない体験をしました。田植え実習は、生物生産科1年生の恒例行事で、生物生産科の魅力の一つでもあります。

生物生産科 造園技能検定試験委向けて①

6月18日(土)3学年生物生産科ガーデニングコースの生徒15名が造園技能検定試験に向けて特別実習を行いました。この日は社会人講師の先生にもお越しいただき、本番を想定した技能実習と作業のポイントについて事細かにご指導いただきました。練習を始めた4ヶ月前に比べるとだいぶ上達した事がわかりました。午後は県立緑化センターで樹木の種類について学習しました。