行事報告

群馬銀行大泉支店ロビー展に保全活動ポスター展示(植物バイオ研究部)

1月23日(木)、群馬銀行大泉支店のロビー展にて、植物バイオ研究部の茂林寺沼湿原における保全活動ポスターが1/20(月)~2/28(金)まで展示されています。このポスターは令和元年度第12回群馬銀行環境財団教育賞で最優秀賞を受賞したものです。この日は、植物バイオ研究部の部員が群馬銀行大泉支店を訪問し、活動内容について稲村支店長をはじめ行員の方々に聞いていただきました。

食品科学科2年 工場見学

群馬県農業技術センター見学(グリーンサイエンス科2年)

第2回学校評議員会

生品中への出前授業(グリーンサイエンス科)

群馬県高等学校バレーボール新人大会(2次)

1月19日(日)群馬県高等学校バレーボール女子新人大会が県内2会場で2次大会が行われました。本校女子バレーボール部は勢多農林高校会場で第2試合の3回戦に登場しました。第1セットは中盤に一時リードし、そのままセットを取れるかと思われましたが終盤逆転されセットを奪われました。第2セットは序盤リードを広げられつつ粘りのバレーで追いつき追い越される熱戦を繰り広げましたが、最後2点差でセットを失い、セットカウント0対2で敗れました。引き続きベスト16入りを目標に日々の練習に励みたいと思います。

群馬県高等学校バレーボール新人大会(1次)

1月18日(土)群馬県高等学校バレーボール女子新人大会が県内3会場で1次大会が行われました。本校女子バレーボール部は藤岡中央高校会場で第1試合で2回戦に登場し、日頃の練習成果を遺憾なく発揮し、藤岡北高校を相手にセットカウント2対0で圧勝しました。翌19日(日)に2次大会は勢多農林高校会場で行われます。

令和元年度群馬県高等学校農業クラブ連盟第67回年次大会参加

未来から過去までを旅する(総合的な探究の時間、1年生普通科)

令和元年度 県高等学校バスケットボール新人大会

ぐんまの自然の「いま」を伝える展示へ2研究部が出展

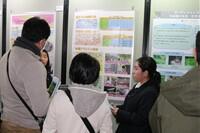

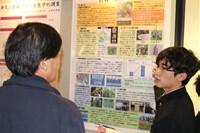

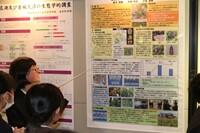

1月11日(土)植物バイオ研究部と造園デザイン研究部の2つの研究部が、富岡市の群馬県自然史博物館特別展に、日頃の研究成果を出展しました。植物バイオ研究部は3年連続、造園デザイン研究部は2年連続の出展になります。今年度特別展は、例年に比べ多くの団体の出展があり、研究成果等が71点展示されました。群馬県環境部、自然史博物館の研究員、NPO団体、県内外の国公立大学の展示の他、高校生では本校の他、利根実業高校、尾瀬高校、中央中等教育学校、渋川女子高校、太田女子高校が参加し、高校では10点の展示がありました。

本校はポスター展示と採取種子標本とクビアカツヤカミキリムシ標本等の実物展示をし、来場者に研究内容等の説明と質疑応答(ポスターセッション)を行いました。

ぐんまの自然の「いま」を伝える

於:群馬県立自然史博物館開催期間 1月11日(土)~2月16日(日)

《展示テーマ》「GISを用いたクビアカツヤカミキリの発生状況の分析と対策」 造園デザイン研究部

《展示テーマ》「茂林寺沼湿原における保全活動」 植物バイオ研究部

3学期始業式

3学期始め表彰式・壮行会

《表彰式》

《表彰式》

《壮行会》

《大会出場日程等》

【写真部】 関東地区高校生写真展茨城大会(茨城県つくば美術館)1月28日(火)~2月1日(土) 食品科学科2年

【レスリング部】 第46回関東高等学校選抜レスリング大会(茨城県水戸市「リリーアリーナMITO」)令和2年2月1日(土)・2日(日) 個人対抗125kg級 生物生産科2年

【弓道部】 令和元年度東日本高等学校弓道大会(岩手県盛岡市岩手県営武道館大道場特設弓道場)女子団体(5人制・3人制) 3月20日(金)~22日(日)

2学期 終業式・表彰式

運動部や文化部、農業クラブでも多くの生徒が活躍し、一人一人の生徒が輝きを放ちました。3年生は春からの進学・就職にむけて取り組み、すでに9割以上の生徒が希望の進路を実現しました。2学期、休まず登校した皆勤の生徒は、各学年3割以上の生徒に及びました(1学年54名(34%)、、2学年49名(31%)、3学年47名(31.5%))。楽しく充実した良い正月休みを過ごし、3学期の始業式(1月8日(水))に全員が元気に登校してくれることを期待しています。

2学期表彰式、壮行会、生徒会・農業クラブ役員認証式

《表彰式》

《壮行会》

《生徒会・農業クラブ役員認証式》

生物生産科3年生 蕎麦打ち体験

1月31日(金)、生物生産科3年生の社会人講師による授業で、蕎麦打ちが行われました。日頃は、作物、野菜、草花等の栽培を学んでいる生物生産科、ほとんどの生徒が初めての蕎麦打ち体験です。日頃使っている鍬や摘果ばさみを麺棒と麺切り包丁に持ち替えて、講師の先生方の手ほどきを受けながら、慣れない手つきでなんとか蕎麦を打つことができました。皆で協力して打った蕎麦は、太かったり細かったり、長かったり短かったり、形は様々でしたが全員で美味しく味わいました。

吹奏楽部第44回定期演奏会&演劇部冬公演&写真部展示会

12月28日(土)14:00~16:00邑楽町中央公民館において、吹奏楽部の第44回定期演奏会、演劇部冬公演、写真部展示会が開催されました。吹奏楽部は7名と少人数ですが日頃よりよく練習し、いろいろな場所で演奏会を開いています。今日は、日頃指導いただいている顧問、演奏活動に協力いただいている演奏者の方、さらにOBが加わって、20名で演奏しました。第1部はクラシック音楽やコンクールで演奏した曲を演奏し、第3部はポピュラー音楽を演奏し、野球部4名がダンサーとして友情出演しました。演劇部も3名の部員と、いつも音響・照明STAFF生徒2名で、第2部にショートストーリー6本を上演しました。写真部は25名の部員の作品をロビーに展示し、演奏と演劇の幕間に鑑賞いただきました。

《第一部》

曲目 ・ラベンダーの咲く庭で ・クラーケン ・三匹の猫より「Mr.Jums」 ・序曲アルパーマー ・ロキの復讐

《第二部》

演劇部演目 ・サラスポンダ ・先生スイッチ ・椅子取りゲーム ・生存競争 ・サンタクロース ・喫茶店

《第三部》

曲目 ・Twilight in Upper West ・髭男dismメドレー(ノーダウト/プリテンダー) ・パプリカ ・ルパン三世のテーマ

・アニソンメドレー(魂のルフラン/残酷な天使のテーゼ)

受付・写真展

第一部 吹奏楽部

第二部 演劇部冬公演

第三部 吹奏楽部

閉幕

「社会に開かれた教育課程」を考える②(普通科2年;総合学習)

12月23日、大泉町議会事務局が主催する「議会と町民のつどい」に普通科2年生37名が参加しました。生徒たちは『(仮称)第二期 大泉町総合戦略』を「総合的な学習の時間」のなかで検討したうえで、この行事に参加しています。令和4年度から実施される新しい教育課程では「社会と連携・協働しながら未来の創り手となるために必要な資質と能力を育む」ことが求められていますが、普通科の2年生たちは「総合的な学習の時間」のなかで、租税教育や主権者教育といった社会への責任のなる関わり方について学んできました。この行事に参加させていただき、まちづくりの現場を目の当たりにすることで、生徒たちの学びはさらに深くなったと考えています。

「社会に開かれた教育課程」を考える①(普通科2年;日本史B)

大泉町農業情報交換会

大泉町農業情報交換会が、12月23日(月)、町役場で開かれました。認定農業者や農業組合法人、JAなどとともに、本校の代表生徒も参加し、クビアカツヤカミキリへの取り組みや、キャッザバ栽培、珈琲まんじゅうなどの発表をおこないました。