校長室より

「教える」を学ぶ(7/8)

7月1日(月)に太田市立休泊小学校における、生物生産科の「草花栽培交流」が行われました。またグリーンサイエンス科は学校付近の幼稚園のこどもたちと、6月のジャガイモほり、11月のサツマイモほりが予定されています。他にも食品科学科のパン作りなど、太田市内の中学校、館林特別支援学校、太田高等特別支援学校との交流も予定されています。

このような交流は、本校の生徒が普段学んでいる知識・技術をどのように伝えるか、ということを主眼としており、資材の準備や会場設営、司会進行、技術支援等を生徒が主体となって行っています。

6月23日付朝日新聞の教育欄「いま子どもたちは」のコーナーで、高校生「教える」を学ぶ、と題して特集が掲載されています。京都市立塔南高校の2007年にできた教育みらい科の生徒は、近隣の小学校を訪ねて授業を行うそうです。ある生徒はこんな感想を述べています。「自分がよく知っていることでも、知らない人に教えるのは本当に難しい。授業本番までにいろんなことを学んで工夫しないと」

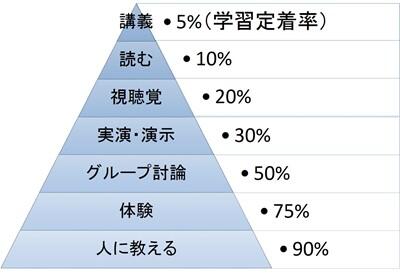

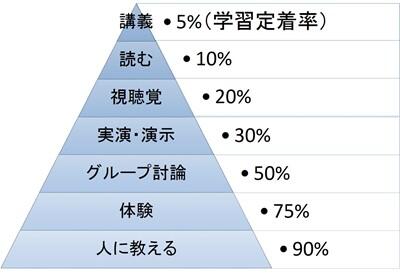

アメリカ国立訓練研究所の研究によれば、平均学習定着率がラーニングピラミッドに表現されています。これによれば、講義を受ける5%、読む10%、視聴する20%、実演してもらう30%、議論する50%、自分で体験する75%、他人に教える90%、となります。他人に教えることは、学んだことを定着させる最高の方法となります。

本校生徒も、本校で学んだ知識・技術を他者に教えることを通じて、知識・技術を定着させると同時に、自分たちで協働して考える力を身につけてほしいと思います。

(参考、ラーニングピラミッド)

(校長室より) 「マンダラチャート」(6/27)

6月14日付内外教育(時事通信社)で、曼荼羅図を使った目標管理が紹介されました。曼荼羅図とは平安密教で宇宙の真理を表す仏の配置図のことですが、この図を、大リーグのエンゼルスで活躍している大谷翔平選手が、高校1年生の時、野球部監督のアドバイスを元に活用しました。

これは目標管理シート、通称「マンダラチャート」と呼ばれます。大谷選手の場合は、中央に「ドラフト1位8球団」という最終目標を置きました。その周囲に8つの中目標を置きます。具体的には①からだ作り、②コントロール、③キレ、④メンタル、⑤スピード160キロ、⑥変化球、⑦人間性、⑧運、というものです。「人間性」や「運」を中目標においていることに驚きました。さらに8つの中目標に具体的な行動目標を位置づけます。「運」における具体的な行動目標は、あいさつ、ごみ拾い、部屋掃除、道具を大切に使う、審判さんへの態度、プラス思考、応援される人間になる、本を読む、の8つです。誰もがいますぐできる行動目標ですが、それを運に結びつけている大谷選手の人間性を垣間見ることができます。

遠大な目標は達成が難しいですが、今すぐできる身近な行動目標をクリアして、満足度を高めながら、大きな目標に近づいていく、大谷選手はこのようにして、夢を実現しています。

本校は、「地域社会に貢献できる人間を育成する」という教育目標を実現するため、どのような資質・能力を身につけさせるかといった具体的な指標「グランドデザイン」の作成を検討しています。同様に、この大泉高校版「マンダラチャート」を試作してみようと考えています。みなさんも、目標を達成するために、「マンダラチャート」を作成してみてはいかがでしょうか。

(マンダラチャートについては、以下のページを参照してください。)

http://u-note.me/note/47502826

(校長室より) 「学び直し」(6/19)

前回、「自己教育力(学び続ける力)」について述べました。今回は「学び直し」について述べたいと思います。

日本経済新聞に、テレビでも活躍している池上彰氏の【池上彰の大岡山通信】が毎週月曜日に掲載されています。6月17日「学び直しが育む」というタイトルで池上氏はこんなことを述べています。

「最近、社会人の学び直しなどを意味する『リカレント教育』が話題になっています。私たちは何歳になっても、学ぶ意欲があれば、新しい世界や仕事の機会を広げられるでしょう。(中略)いま、ジャーナリストとしての活動の傍ら、東京、名古屋、長野の大学を中心に講義を受け持っています。大教室を眺めていると、何人ものシニア層の学生を見かけます。若者たちと一緒に、朝からメモを取る姿も珍しくなくなってきました。」

中学生や高校生たちにとって学ぶことは、つらいこともあるのではないかと思います。しかし社会人になり働きはじめてからも、学び直すこと、学び続けることは必要です。業務に必要な資格試験や語学の習得が必要になることもあります。さらに予測困難なこれからの時代に、学ぶことをやめてしまったら、時代に取り残されるだけでなく、自分が知っている狭い世界に閉じこもり、人生をつまらないものにしてしまうかもしれません。

生徒たちにも、学び直すこと、学び続けることの大切さを教えていきたいと考えていますが、われわれ大人たちも、学び直すこと、学び続けることを実践しなければなりません。池上氏はこんなことも述べています。

「学ぶことは自分の知らない世界を知り、自らの人生を広げてくれるきっかけになるということです。何歳になっても、好奇心を持ち続けられれば、きっと心の若さをもたらしてくれるでしょう。」

(校長室より) 「自己教育力」(6/3)

現在本校では、教育目標や教育課程の編成についての基本的な方針を、地域の方々や保護者と共有するために、グランドデザイン(教育目標や育成を目指す資質・能力など学校教育活動全般の構想を示したもの)の策定を検討しています。その中で、生徒に身につけさせたい資質・能力のひとつに、「自己教育力(学び続ける力)」というものをとりあげたいと考えています。

近年様々な著作やメディアでの発言で話題を呼んでいるメディア・アーティスト落合陽一氏は『0才から100才まで学び続けなくてはならない時代を生きる学ぶ人と育てる人のための教科書』という著書の中で、こんなことを述べています。

「学び続ける上で大切なのは、【自分は何かを知らない】ことを常に理解することです。今、自分が知っていることは絶対ではなく、他の人のほうが 正しいことを言っているかもしれない、という前提に立って思考することです。自分の専門も含めて、どの分野に対しても【自分は何かを知らない】【だから、もっと学ぼう】という意識を持ち続けることです。(中略)

自分が正しいと思っていることは、次の日には変わっているかもしれないという意識も大事です。時代が変われば平衡点は変わる。格差社会といわれますが、ゲームの変化点にチャンスはつきものです。(中略)自分の基準をもって、考えはその時代にあっているか、自分のやっていることはこれからの時代に求められているかを考え見極めるということです。」

予測が困難なこれからの時代に求められる教育について、新たな発想を生み出す力、課題を発見し解決する力、困難な状況を乗り越える力は、知識を学ぶだけでは身につきません。生徒自身が、主体的に学び続け、自分たちで答えをみつけていく、こうした自己教育力が、自分の生きがいになり、地域社会の発展に寄与することにつながります。生徒は、自己教育力(学び続ける力)を身につけてほしいと思います。

(校長室より) 「深い学び」(5/24)

5月17日付け内外教育(時事通信社)に、「深い学びをはじめよう」という東京学芸大学名誉教授児島邦宏氏の文章が掲載されました。一部抜粋して紹介します。

「主体的・対話的で深い学び」の中で、主体的な学びや対話的な学びの取り組みは進んだが、深い学びの取り組みは遅々としているようだ。(中略)

学びの結論を学びの過程・脈絡、根拠と結びつけて、それぞれの学びの中で、注意深く、批判的に検討していくことが何より重視される。何が「正解」かは判然とせず、むしろ「なるほどそういうことだったのか」という「納得解」、「これが最もふさわしい」という「最適解」へと導かれる。総合的な学習でその一端を試行したものの、教科横断的な本格的な取り組みは、「深い学び」に始まるといってよい。この未知への決断が、今、促されている。

教師が今ある知識を生徒に伝達して、正解がある問いに対して解答する力は与えられますが、新しい未来を切り拓くための正解のない問いに対して、協働して課題を解決する力は身につきません。探究的な学習で、未来につながる、新しい知識や考え方を吸収しながら深く学び、さらに各自の自己教育力を高めることにつながるのだと思います。