校長室より

(校長室より) 読書の意義(11/8)

(校長室より) 人生の「正解」(10/31)

(校長室より) 「女性学のススメ」(10/15)

(校長室より) 「よくもそんなことができる」(10/4)

(校長室より) 「授業動画」(9/27)

(校長室より) 「空気」を読んでも従わない(9/20)

(校長室より) 「イチロー選手」(9/12)

(校長室より) 「新入生の窓口相談AIで」(9/9)

(校長室より) 「平塚農業高校」(9/2)

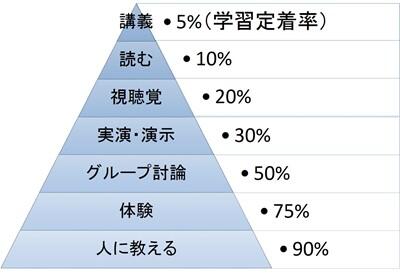

(校長室より) 「アクティブラーナー」(8/27)

(校長室より) 「主体的に学ぶ」(8/20)

(校長室より) 山(8/9)

(校長室より) 知らない世界を知ること(8/5)

(校長室より) 「7つの習慣」(7/30)

(校長室より) 「主体的に生きる」(7/23)

「教える」を学ぶ(7/8)

(校長室より) 「マンダラチャート」(6/27)

(校長室より) 「学び直し」(6/19)

(校長室より) 「自己教育力」(6/3)

(校長室より) 「深い学び」(5/24)

5月17日付け内外教育(時事通信社)に、「深い学びをはじめよう」という東京学芸大学名誉教授児島邦宏氏の文章が掲載されました。一部抜粋して紹介します。

「主体的・対話的で深い学び」の中で、主体的な学びや対話的な学びの取り組みは進んだが、深い学びの取り組みは遅々としているようだ。(中略)

学びの結論を学びの過程・脈絡、根拠と結びつけて、それぞれの学びの中で、注意深く、批判的に検討していくことが何より重視される。何が「正解」かは判然とせず、むしろ「なるほどそういうことだったのか」という「納得解」、「これが最もふさわしい」という「最適解」へと導かれる。総合的な学習でその一端を試行したものの、教科横断的な本格的な取り組みは、「深い学び」に始まるといってよい。この未知への決断が、今、促されている。

教師が今ある知識を生徒に伝達して、正解がある問いに対して解答する力は与えられますが、新しい未来を切り拓くための正解のない問いに対して、協働して課題を解決する力は身につきません。探究的な学習で、未来につながる、新しい知識や考え方を吸収しながら深く学び、さらに各自の自己教育力を高めることにつながるのだと思います。

(校長室より)「高校~大学、学費」(5/7)

4月25日付読売新聞に、学費についての記事が掲載されました。日本政策金融公庫(東京)が行った2018年度教育費負担の実態調査で、高校入学から大学卒業までに必要な費用は子供一人あたり953万4000円で2017年度より18万円増加したことがわかりました。

ベネッセが発表している、大学入学~在学中にかかる費用(受験料、生活費をのぞく)は以下のとおりです。

国立大学 入学時 817,800円 在学時2,143,200円

私立大文系 入学時1,150,863円 在学時3,664,400円

私立大理系 入学時1,518,333円 在学時5,048,500円となります。

高校卒業後、4年間勉強するために、それ相応のお金がかかります。しかし大学卒業後、社会人となったあとの年収や生涯賃金を考えると、大学時にかかる費用はそれほど高くないといえます。

厚生労働省の2017年賃金構造基本統計調査結果によれば、大卒者の平均初任給額は20.6万円、高卒者の平均初任給は17.9万円となっています。同様に、大卒の男性平均賃金(月収)は39.8万円、女性は29.1万円となりますが、高卒の男性平均賃金は29万円、女性は21万円となります。

これらを生涯賃金に換算するとどうなるでしょうか。

大学卒業後、23歳から60歳までの38年間、高校卒業後19歳から60歳までの42年間勤務すると、生涯賃金は次のようになります。大卒男性、1億8626万円、大卒女性1億3618万円、高卒男性1億4964万円、高卒女性1億836万円です。これに賞与も入ってきますが、生涯賃金でみると、大卒と高卒の差は約3000~4000万円ほどになるようです。大学の4年間にかかる費用(受験料、入学金、授業料、生活費等)を考慮しても、生涯賃金で考えると十分に元がとれそうです。

「AO入試、推薦入試」(4/26)

文部科学省の調査によると、2019年度の入学者を選抜する国公立大入試で、書類審査や面接などで受験生を多面的に評価するAO(アドミッションオフィス)入試と推薦入試を行う大学がともに過去最多になりました。

国公立大172大学603学部のうち、AO入試を実施する大学は88大学260学部。国立が69.5%、公立で35.4%です。推薦入試は165大学479学部で、国公立の95.9%です。

私立大学数は約600ですが、そのうちAO入試を実施する大学は約80%、公募制推薦入試および指定校推薦入試を実施する大学はともに約90%です。

AO入試・推薦入試とも大学側が受験生に求めるのは、知識だけでなく、知識を使う思考力、判断力や表現力があるかどうか、さらに学習意欲をもち、さまざまな課題に対して、多様な人々と協働する能力があるかどうかも見極めようとしています。

本校においても進学希望者は多数います。そして3年次にAO入試や推薦入試にチャレンジします。論文作成能力やプレゼンテーション能力はもちろんのこと、高校3年間で何を学んだのか、どのような力がついたのかが問われます。各種検定の資格取得をはじめ、授業や部活動でどのような力を身につけるのか、明確な目標をもって、毎日の学習に取り組んでほしいと思います。

「実用英語技能検定試験」(4/22)

文部科学省は、4月16日、公立中学・高校に通う生徒の英語力を見た2018年度の英語教育実施状況調査結果を公表しました。群馬県で、「英検3級程度以上」の力がある中3の割合は40.9%で、全国平均42.6%を下回りました(福井県61.2%)。また「英検準2級程度以上」の力がある高3の割合は、本県で40.3%、全国平均40.2%と同水準だったのとことです(福井県56.0%)。この調査はすべての生徒が英検を受検しているわけではなく、学校の成績などを基に教員の裁量で、中3で18.7%、高3で19.7%の生徒が「相当する力がある」と判断されています。

今年度の全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)が18日、国公私立の小中学校約3万校で行われ、小6・中3、合計約212万人が参加しました。中3生に今回初めて実施した英語のテストでは、「聞く・読む・書く・話す」の4技能を問い、自分の考えを英文で書かせるなど表現力を重視した出題がありました。また話す問題では、①あなたの将来の夢、または、将来やってみたいこと。②その実現のために頑張っていること、やるべきこと。この①②について自分の考えを30秒で話す(考える時間1分)というものがありました。書く・話すなど、実用性を重視した英語力を身につけることが必要とされています。

平成31年4月15日 「令和」

4月1日、午前11時40分、菅官房長官が新元号「令和」を発表し、午後0時5分、首相が記者会見で談話を発表しました。首相は新元号について「人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つという意味が込められている。」「一人ひとりの日本人が明日への希望とともに、それぞれの花を大きく咲かせることができる。そうした願いを込めた。」と説明しました。これは、平成14年に発表されたSMAPの曲「世界にひとつだけの花」の歌詞を参考にして述べたとのことです。我々教育に携わる大人たちも、この気持ちを胸にこどもたちを導いていきたいと思います。

4月9日、本校で入学式が挙行されました。式辞の中で、3月21日に大リーグのマリナーズを引退したイチロー選手の話をしました。イチロー選手は、その時の引退会見で、子ども達へのメッセージを話しています。その一部を紹介します。

「自分が熱中できるもの、夢中になれるものを見つければ、それに向かってエネルギーを注げるので、そういうものを早くみつけてほしいと思います。それが見つかれば、自分の前にたちはだかる壁にも、向かっていくことができると思います。」